🎥🎞️📝《夢想集中營》| 平庸的邪惡:在善惡邊緣理解人性

1 / 1

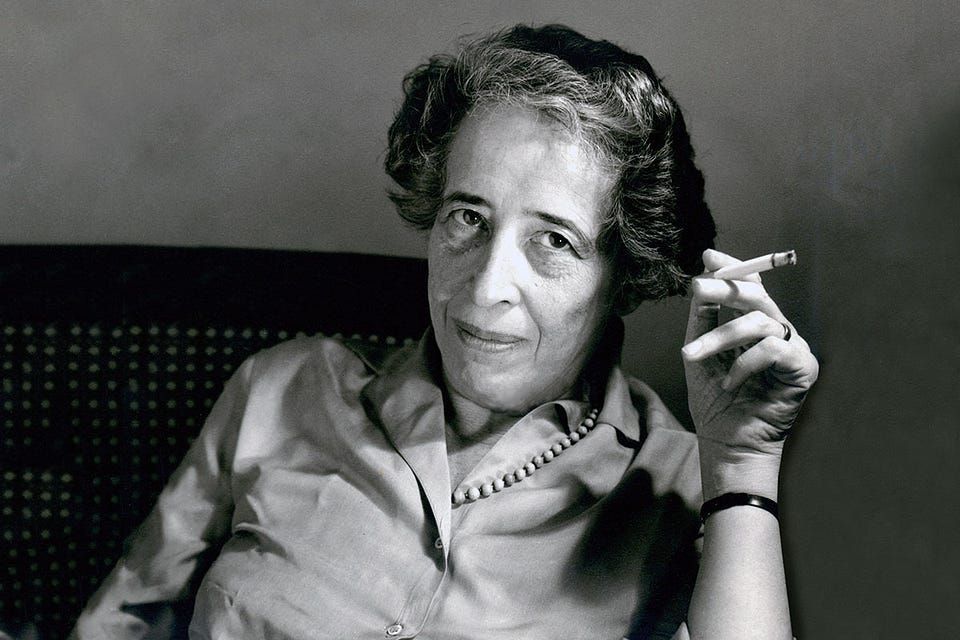

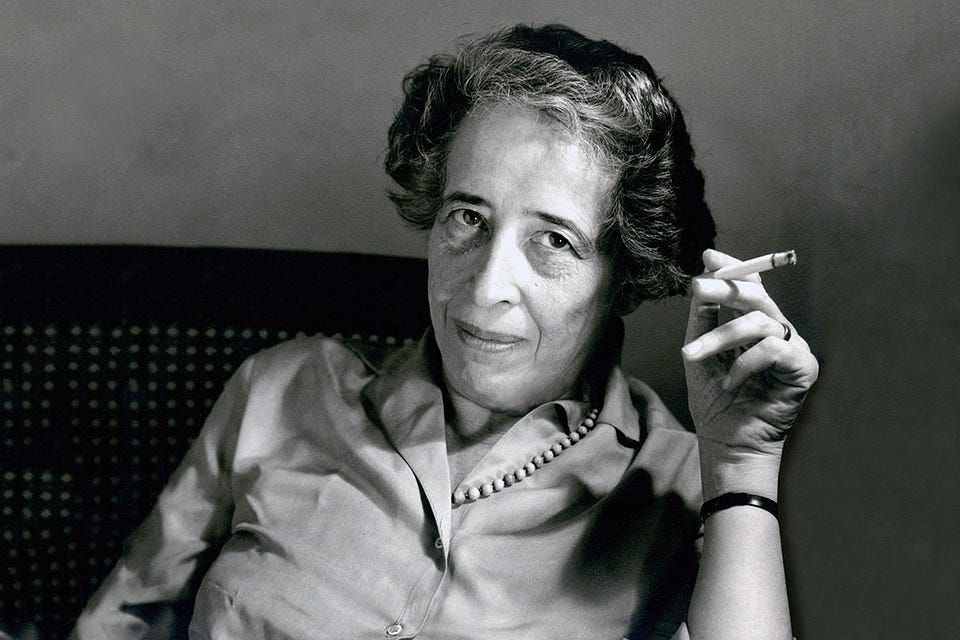

德國政治哲學家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)在她的巨作《平凡的邪惡:艾希曼耶路撒冷大審紀實》(Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil)提出了「邪惡的平庸」(Banality of Evil)的概念

▲德國政治哲學家漢娜.鄂蘭提出了「邪惡的平庸性」(Banality of Evil)的概念。來源:維基百科

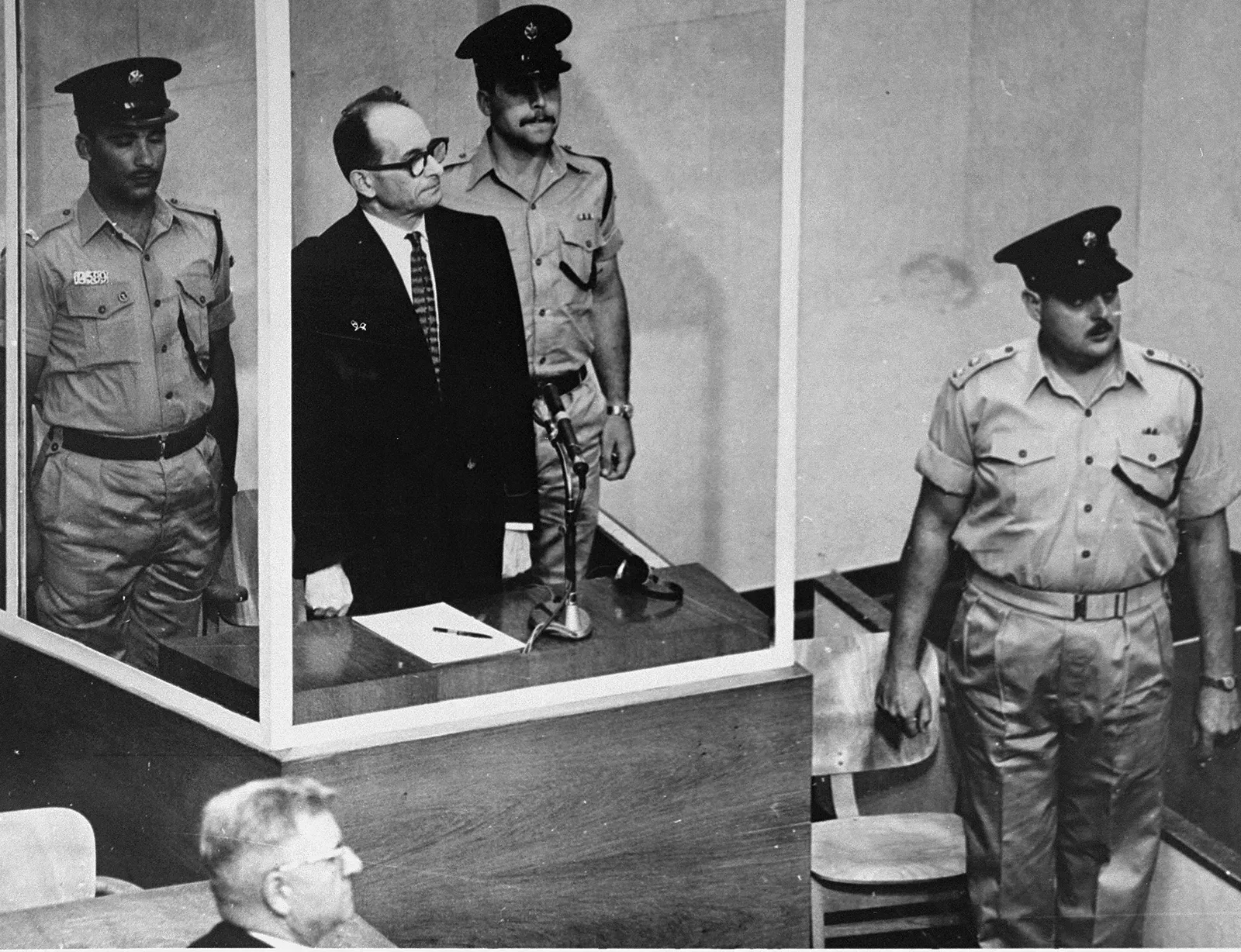

鄂蘭認為,執行大屠殺的納粹軍官艾希曼(Otto Adolf Eichmann)不是一個被狂熱意識形態或受邪惡天性所驅使的怪物;相反,他只不過是一個在極權主義體制下忠實執行任務的官僚成員。

鄂蘭所提出的「邪惡的平庸」正是用來描述艾希曼的行為,她並非針對艾希曼的暴行,而是譴責他缺乏思考、順從和缺乏道德意識的特徵。鄂蘭認為,艾希曼對官僚程序的堅持以及他無法對行為的後果進行反思,使他能夠「順暢」參與大規模的猶太屠殺。

▲戰後遭到審訊的艾希曼。來源:維基百科

作為一個全程參與艾希曼審判的記者,鄂蘭挑戰了傳統上對邪惡的理解:

邪惡是非個人或抽象力量的產物,邪惡可能源於日常生活的平庸,源自不疑有他的順從,願意在不質疑其道德的情況下參與體制運作。

這場人類歷史上的殘忍悲劇,似乎在這場審判後畫下句點;然而,艾希曼遭到絞死後不到十年,1971 年的史丹佛大學校園甚至再現了「邪惡的平庸」的實驗。這場實驗,正是在心理學界爭議極大的史丹佛監獄實驗(Stanford Prison Experiment, SPE)