🎥🎞️📝《夢想集中營》| 人性裡的邪惡根源

史丹佛監獄實驗(Stanford Prison Experiment, SPE)由時任史丹佛大學心理學家津巴多(Philip G. Zimbardo)於 1971 年進行的實驗。

目的在於研究監獄環境的權力動態和權威的心理影響。津巴多和團隊招募了 24 名男大生,並隨機分配囚犯或獄警的角色。參與者被安置在心理系地下室的模擬監獄環境中,配有牢房、制服和監視器。

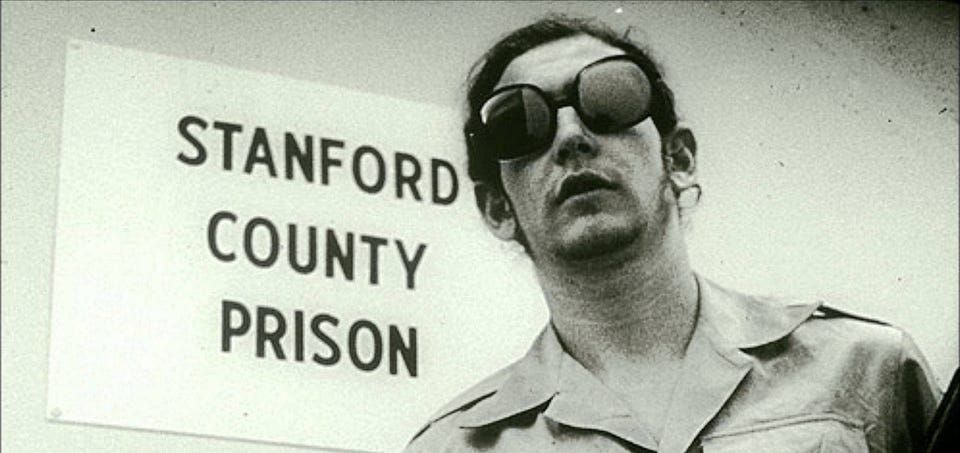

▲時任史丹佛大學心理學家津巴多(Philip G. Zimbardo)於 1971 年進行史丹佛監獄實驗(Stanford Prison Experiment, SPE)。來源:NewScientist

隨著時間過去,津巴多發現獄警開始會對囚犯施行權威,採取更加嚴厲和相當羞辱人的暴行對待囚犯。囚犯遭受獄警的言語羞辱甚至身體虐待,也變得越來越專制和暴政。SPE 本來要持續兩週,但由於實驗完全超出控制,僅六天後就終止了。

╴

SPE 的啟示:去個人化、情境、系統

▎去個人化:消除個人,眾生皆然

SPE 中的學生皆不允許使用本名,而是以隨機的編碼命名所有人,包含身上的服裝也全被替換,賦予所有人全新的角色。目的在於忘記你自己是誰、是個什麼樣的人。在 SPE 當中,實驗只過了 10 小時,即有扮演囚犯的學生用自己的監獄編碼(囚犯 2093)書寫信件。

▲實驗中的人不使用本名,而是透過假名或是隨機的編碼來命名所有人。來源:維基百科

﹉

▎情境:創造情境,使其融入

SPE 並非純粹只是模仿,而是再現服裝、氣勢、說話語氣,甚至直接搭建一個仿真的監獄場景,再把所有角色置入。津巴多教授很強調獄警的墨鏡,因為墨鏡可以避免跟囚犯直接眼神接觸,同時也能更加地塑造權威感。

▲扮演獄警的學生須戴上墨鏡。來源:維基百科

﹉

▎系統:賦予權力,放任使用

在 SPE 中應證了「權力使人腐敗」。當手中握有權力但是無人干涉時,往往只是讓當權者開始濫用手中的大權。在 SPE 中的獄警,甚至在實驗的第三天就開始對囚犯進行身體上的虐待和性羞辱,但別忘了,不論獄警或囚犯,這些人在當時都還是大學生。

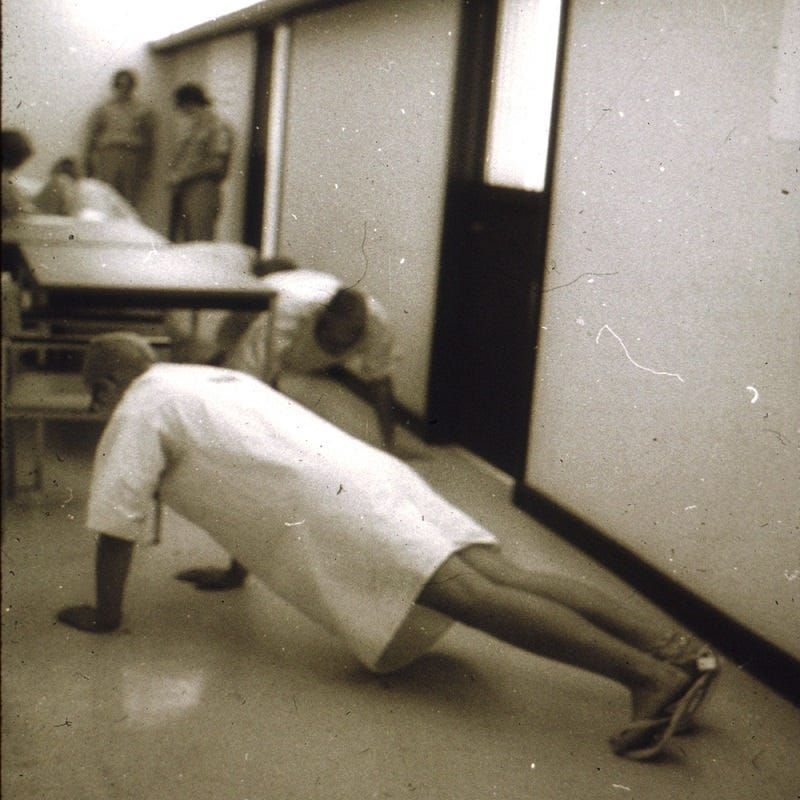

▲SPE 中扮演的囚犯被強迫伏地挺身。來源:維基百科

﹉

《夢想集中營》與其說是一部電影,不如說是一部紀錄片,透過旁觀的鏡頭窺探在納粹政權下的官僚,如何將人性的惡常態化。他們輕鬆地談論著成千上萬的數字計算,每次的增減背後都是代表著無辜的生命。

我仍記得自己在電影院體驗這部電影時,從開頭至結尾,心理的不舒適從未停歇。霍斯一家的歡樂笑聲配上背景的囚犯慘叫、槍聲四起,畫面和聲音的認知失調不斷衝擊我的感官。

不過,這些觀影中的作嘔感也有著正面的意義,那代表著,我們內心的善良天使正在和邪惡的平庸抗衡。如同當時在觀看艾希曼審判的鄂蘭,我們也正在審判著霍斯的所作所為,《夢想集中營》時時刻刻地提醒著觀眾,這並不對,請你繼續心中的不適感。